熱門資訊

“80后”院士在北理工的創(chuàng)客之路,造就中國人自己的“千里眼”

來源:3XMaker 發(fā)布時間:2019年03月03日“80后”院士在北理工的創(chuàng)客之路,造就中國人自己的“千里眼”

來源:北京晚報

原題:造就中國人自己的“千里眼”

在北京理工大學(xué),師生們經(jīng)常可以看到這樣一道風(fēng)景:一位白發(fā)蒼蒼的老人,騎著一輛老舊的二八自行車穿梭于校園,無論春夏秋冬,從不間斷。初入理工的人不會想到,這位樸素的老爺子就是新中國雷達(dá)研究領(lǐng)域的泰斗——中國工程院院士毛二可。在過去的半個多世紀(jì),他為我國雷達(dá)系統(tǒng)及其信號處理做出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn),培養(yǎng)了無數(shù)雷達(dá)應(yīng)用人才。在古稀之年,他促進(jìn)創(chuàng)業(yè),讓科研成果進(jìn)一步造福人民。

一個冬季的下午,記者走進(jìn)毛院士的辦公室。

檔案

毛二可, 雷達(dá)、信息處理技術(shù)專家。1956年在華北大學(xué)工學(xué)院(現(xiàn)為北京理工大學(xué))雷達(dá)專業(yè)獲得學(xué)士學(xué)位,北京理工大學(xué)信息與通信工程學(xué)科教授、博士生導(dǎo)師。1995年當(dāng)選為中國工程院院士。

毛二可主要從事雷達(dá)系統(tǒng)及其信號處理領(lǐng)域的研究,在雷達(dá)雜波抑制和新體制雷達(dá)方面取得重大科研成果,對我國動目標(biāo)顯示、動目標(biāo)檢測技術(shù)、合成寬帶脈沖多普勒雷達(dá)體制做出了重大貢獻(xiàn)。承擔(dān)了包括國家重大基礎(chǔ)預(yù)研973計劃項目、863計劃課題在內(nèi)的30多項重點(diǎn)科研任務(wù)。曾獲國家技術(shù)發(fā)明一等獎1項、國家技術(shù)發(fā)明二等獎2項、國家技術(shù)發(fā)明三等獎2項、國家技術(shù)發(fā)明四等獎1項。2001年獲何梁何利基金科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎。

此外,毛二可所領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊還先后獲得“全國先進(jìn)科研集體”、“國防科技工業(yè)優(yōu)秀科技創(chuàng)新團(tuán)隊”、“全國教育系統(tǒng)先進(jìn)集體”、2015年首屆“國防科技創(chuàng)新團(tuán)隊獎”等榮譽(yù)。

從無線電“玩”到了雷達(dá)

興趣和天分得到充分釋放

1934年,毛二可出生在北京,當(dāng)時他的父親正在清華大學(xué)機(jī)械系教書。此后的幾年時間,隨著父親的工作變動,毛二可一家輾轉(zhuǎn)于廣州、重慶等地。作為家中第二個兒子,年少時的毛二可性格靦腆,凡事不爭不搶,有時甚至讓人感覺有些懦弱。這與性格活潑、膽大張揚(yáng)的哥哥毛大可形成了鮮明的對比。

在重慶,毛二可度過了自己大部分的童年時光。這里也是他夢想起航的地方。隨著抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),重慶成為陪都,很多兵工廠、維修廠因此也搬到重慶。在哥哥的帶領(lǐng)下,毛二可和小伙伴們到處搜尋各種零件、配件,從美軍、日軍的電子廢品中,從各種小地攤中搗騰出能用上的東西。他們一起用廢舊漆包線做了“土電話”,用電子管做了收音機(jī),還在學(xué)校里面做起廣播……這個從小玩起來的無線電,毛二可從重慶帶到北平,直到再次回到重慶讀高中都沒有放棄。

因?yàn)閷o線電的愛好,毛二可報考了當(dāng)時的華北大學(xué)工學(xué)院,“因?yàn)楫?dāng)時聽說學(xué)校設(shè)有電機(jī)系,可以繼續(xù)學(xué)習(xí)與電有關(guān)的知識。我就毫不猶豫報名了。”毛二可對記者說。

初入華北大學(xué)工學(xué)院,毛二可所學(xué)專業(yè)為電機(jī)制造專業(yè),學(xué)習(xí)發(fā)電機(jī)、電動機(jī)等方面的設(shè)計。1951年,華北大學(xué)工學(xué)院更名為北京工業(yè)學(xué)院。1953年,當(dāng)時的重工業(yè)部決定在已經(jīng)更名的北京工業(yè)學(xué)院設(shè)立雷達(dá)專業(yè),為國防工業(yè)培養(yǎng)人才。于是,毛二可所在班級從電機(jī)制造專業(yè)轉(zhuǎn)到雷達(dá)專業(yè),他的無線電興趣和天分得到充分釋放。正是從那時起,毛二可與雷達(dá)專業(yè)結(jié)下了一生的緣分。

茫茫天空鎖定“繡花針”

攻克中國國防世界級難題

1956年,毛二可大學(xué)畢業(yè),留校任教。他帶領(lǐng)著團(tuán)隊堅持用最新技術(shù)解決實(shí)際問題,研發(fā)出的一批技術(shù)成果為國防建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。其中,“矢量脫靶量測量系統(tǒng)”最具代表性。

什么是脫靶量?毛二可通俗地給記者打了一個比喻:導(dǎo)彈在打靶的時候,可能打到靶心上,也可能擦著邊兒打飛了。如果打飛了,我們需要知道它偏離了多少角度,偏離時的速度是多少,以便在后續(xù)設(shè)計中予以改進(jìn),提高命中率。“打靶時,人肯定不能待在靶彈、靶機(jī)或者靶船上實(shí)測,所以必須要有一套測量手段,雷達(dá)就是很好的方式。”毛二可對記者說。

相對于目標(biāo)靶,時速幾千公里的導(dǎo)彈幾乎就是一閃而逝。要追蹤它的蹤影,談何容易。西方專業(yè)人士曾對脫靶量檢測做過一個形象的比喻:“從干草堆上找一根針”,或者說就是在茫茫天空中鎖定一根“繡花針”。由此可見,要研發(fā)出這樣的雷達(dá),其難度可想而知。

1992年,海軍試驗(yàn)基地提出研究矢量脫靶量測量系統(tǒng)的需求,要求做一個空間上幾乎全方位的測量雷達(dá),能測量導(dǎo)彈與靶標(biāo)交會的方向和距離。面對這樣一個世界級的難題,毛二可并沒有被嚇倒,帶領(lǐng)團(tuán)隊全力投入攻堅。很多實(shí)驗(yàn)要求去外場。年近六旬的毛二可不顧海上風(fēng)浪的顛簸,堅持跟著靶船到海上航行,就像一名普通的技術(shù)人員,經(jīng)常親自爬到船上的懸梯查看每一個細(xì)節(jié)。經(jīng)過八年的不懈努力,課題組突破了層層烏云,終于完成了雷達(dá)定型。這些新式雷達(dá)裝備部隊之后,使導(dǎo)彈能夠更精確地命中目標(biāo),為提高打贏能力提供了可靠的保證。

“下海”創(chuàng)業(yè)開公司

推動科研成果服務(wù)社會

1964年,毛二可帶領(lǐng)團(tuán)隊創(chuàng)立了雷達(dá)技術(shù)研究所。經(jīng)過四十多年的奮斗和發(fā)展,北理工雷達(dá)技術(shù)研究所在航空、航天、導(dǎo)航、制導(dǎo)等諸多領(lǐng)域取得了一系列科研成果,成員先后獲得國家技術(shù)發(fā)明獎7項、國家科技進(jìn)步獎1項、省部級科技進(jìn)步獎30余項、國家/國防發(fā)明專利300余項。在當(dāng)今世界雷達(dá)科技前沿中,中國雷達(dá)科技工作者占得一席之地。

2009年12月,搞了一輩子科研的毛二可帶領(lǐng)北京理工大學(xué)雷達(dá)所近一半的研究成員組建起學(xué)科性公司——理工雷科。在以創(chuàng)新聞名的中關(guān)村,理工雷科掀起了一股波瀾。這是北理工依據(jù)《中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)企業(yè)股權(quán)和分紅激勵實(shí)施辦法》等新政策成立的第一個學(xué)科性公司。

近10年過去了,毛二可對當(dāng)時的“創(chuàng)業(yè)”記憶猶新。“隨著任務(wù)型號增多,雷達(dá)所規(guī)模越來越大,需要的人力物力越來越多。我們的團(tuán)隊搞科研,也需要耗費(fèi)大量精力面對‘人財物’等并不擅長的東西。更為重要的是,我們的許多成果完全可以服務(wù)社會生產(chǎn)生活,但我們不懂如何轉(zhuǎn)化,只能束之高閣,太可惜。因此,需要有一支專業(yè)的力量。”他對記者說。新公司組建后,雷達(dá)所負(fù)責(zé)基礎(chǔ)研究、原理性試驗(yàn)和樣機(jī)制造,后續(xù)工程化試制、推出正式產(chǎn)品、市場營銷等,都交給理工雷科,“產(chǎn)學(xué)研”真正實(shí)現(xiàn)了一條龍。

創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的精準(zhǔn)對接帶來的轉(zhuǎn)化效率令人驚嘆。雷達(dá)所的嵌入式實(shí)時信息處理等技術(shù)迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品,在市場上熱銷。2013年,成立僅4年的理工雷科就實(shí)現(xiàn)營收破億元。

如今,公司的不少產(chǎn)品都已經(jīng)在民用領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。毛二可說,公司研發(fā)了一種邊坡雷達(dá),可以實(shí)時監(jiān)測山體、礦山堆料的位移情況,及時發(fā)現(xiàn)坍塌、滑坡風(fēng)險的苗頭,提高安全保障。此外,利用小型雷達(dá)還可以深度觀測動物遷徙,對于掌握動物習(xí)性發(fā)揮重要作用。

年過八旬騎車上下班

確保“年輕”的創(chuàng)新能力

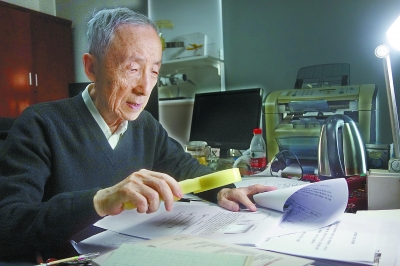

毛二可的辦公室位于北理工校園內(nèi)一幢不起眼的科研樓里。這位85歲高齡的老人正在辦公室寫字臺前,借助放大鏡研讀最新的科研材料,并隨手在旁邊的本子上記著什么。“現(xiàn)在的年輕人創(chuàng)新精神非常不錯,很多觀點(diǎn)對我來說也是一種學(xué)習(xí)。”

采訪中,毛二可一直是輕聲細(xì)語,態(tài)度謙和有禮。誰能想象他羸弱的外表下隱藏的澎湃激情。他告訴記者,只要不出差,幾乎天天都會來到實(shí)驗(yàn)室里,沒有寒暑假和周末的概念。“有一年,學(xué)校為了強(qiáng)迫我和我的團(tuán)隊骨干休息,專門立了個規(guī)矩,大年三十至初五,教學(xué)樓拉閘限電。可他們不知道,每當(dāng)成功地解決了一個科技難題,我就會獲得一種巨大的滿足感。”毛二可說。從家到實(shí)驗(yàn)室,他堅持騎自行車,這也成了北理工校園內(nèi)的一道風(fēng)景線。經(jīng)常有學(xué)生掏出手機(jī),記錄下這位如年輕人般充滿激情穿梭校園的老人。

從20世紀(jì)80年代開始帶學(xué)生,毛二可培養(yǎng)出的博士生、碩士生達(dá)到60多位。不少人已經(jīng)走上重要崗位,為國家做貢獻(xiàn)。這些年來,他有了新的目標(biāo),多和年輕人在一起。2016年北理工開學(xué)典禮,毛二可作為教師代表上臺發(fā)言。他向臺下的3000多名“95”后大學(xué)新生講述自己60年的教研、科研經(jīng)歷,鼓勵他們夢想要與家國情懷相伴。去年4月17日,“北理講堂——院士進(jìn)中學(xué)”系列學(xué)科講座活動在清華大學(xué)附屬中學(xué)舉行,毛二可為超過500位師生作了專題學(xué)科講座。

“年輕人是國家的未來,民族的希望。我希望以我的經(jīng)歷去告訴他們,民族振興就在他們肩上,要敢于挑起這個擔(dān)子。”毛二可如是說。

南京合越智能,增強(qiáng)智造,增強(qiáng)感知,增強(qiáng)交互!

業(yè)務(wù)合作

(我們會第一時間與您聯(lián)系)網(wǎng)站導(dǎo)航

聯(lián)系方式

- 微信:13815863530(手機(jī)同號)

- QQ:38260484

- 3XMaker@163.com