熱門資訊

個體仿生”到“群體智能” 進化的仿生魚工智能大師——北大教授謝廣明

來源:3XMaker 發(fā)布時間:2018年12月09日個體仿生”到“群體智能” 進化的仿生魚工智能大師——北大教授謝廣明

謝廣明,北京大學(xué)工學(xué)院工業(yè)工程與管理系教授、博士生導(dǎo)師,國家自然科學(xué)基金項目通訊評議專家、霍英東教育基金會課題和青年教師獎通訊評議專家。主要研究方向:復(fù)雜系統(tǒng)動力學(xué)與控制、智能仿生機器人、多機器人系統(tǒng)與控制,發(fā)表學(xué)術(shù)論文兩百余篇、被SCI收錄超過70篇、EI收錄超過100篇、發(fā)明專利授權(quán)10余項。2015年他憑借“智能仿生機器人與多機器人協(xié)作的關(guān)鍵性技術(shù)研究”成果,榮獲第五屆吳文俊人工智能科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新獎二等獎,同年“網(wǎng)絡(luò)化動態(tài)系統(tǒng)的分析與控制項目成果獲得教育部自然科學(xué)獎一等獎,2017年該項目再次斬獲國家自然科學(xué)獎二等獎。

“為什么要研究像魚一樣的機器人?仔細想一想,地球是個水球,70%被水覆蓋,這個水世界的主宰是誰呢?其實是魚類,魚類最適應(yīng)水環(huán)境。”謝廣明表示,物競天擇,適者生存,經(jīng)過不斷的淘汰,到現(xiàn)在人類命名的魚也超過3萬多種,而且還不斷有新的物種被發(fā)現(xiàn)。這些魚形態(tài)各異,有的適合在淺灘;有的可以深到幾萬米;有的機動靈活;還有的可以長途奔襲游上萬公里。正是因為魚有這些優(yōu)點,引起了我們科技工作者的注意。我們希望去模仿,以它們?yōu)閹煟パ芯俊⒅圃鞂硐耵~這樣的機器。

謝廣明認為,水下仿生機器人的研究具有重大意義,它的應(yīng)用前景非常廣泛。同時,謝廣明表示,水下環(huán)境非常復(fù)雜,仿生魚在水下的供能、通信等方面的能力非常有限。我們的目標是研究出機器魚群,所以既要注重單體的研發(fā),也要注重群體技術(shù)的研發(fā),我們希望機器魚群可以解決一些實際問題。

征服世界兩極的機器魚

相比魚,機器魚的歷史就短了很多。從第一條機器魚誕生到現(xiàn)在,也就二三十年的光景。雖然時間短,但是這個技術(shù)發(fā)展得非常快。現(xiàn)在國內(nèi)外同行發(fā)布的文章、專利等一些東西,加起來也不下幾十種了。

很多特點鮮明的魚或者咱們能想到的魚,基本都被作為仿造對象。世界上第一條仿生機器魚,它1994年誕生在美國麻省理工學(xué)院。這個魚大概有一米二長,游速最快可以達到每秒兩米。

中國的機器魚誕生也很快,大約在2000年前后,是北航和中科院自動化所聯(lián)合研發(fā)的微小型仿生機器魚。這個魚要比美國那條魚要小一些,身長大概有半米左右,游速也能夠達到每秒半米左右。

研究這種仿生機器魚有什么好處呢?其實在研究仿生的機器魚之前,人們已經(jīng)研發(fā)了很多水下的機器人,或者叫水下潛航器,水下航行器。名字有很多,但它基本上都是以一種螺旋槳的方式來推進。人們在用這些機器人去做一些實際事情的時候,就感覺不盡人意。

我們將問題歸結(jié)為三點:

第一,螺旋槳推進的效率太低了,它可能頂多就是40%到60%這個程度,而魚基本上都要超過80%。利用效率高的話能量就節(jié)省,可以干更多事情。

第二,螺旋槳推進轉(zhuǎn)起彎來很費勁。它是一個很大的轉(zhuǎn)彎半徑,很不靈活,機動性很差。而真正的魚類幾乎可以原地轉(zhuǎn)彎,上下亂竄,非常靈活。

第三,在軍事背景上,螺旋槳旋轉(zhuǎn)很容易被水下聲納掃到、探測到,那你就被敵人發(fā)現(xiàn)了。這也是為什么很多潛水艇到了工作地方之后,它要把所有的東西都關(guān)掉,保持靜默。魚沒有螺旋槳就沒有這個問題。

所以我們這些科技工作者就希望能夠把生物界的優(yōu)點學(xué)過來,讓我們的水下機器人也具備這些優(yōu)勢。

我們研究魚,不是說要把它的外表做得很像,是要追求它的功能。即使外表做的很像,但它實際的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如果設(shè)計得不合理,游起來效果很差,那么這種仿生就失去了意義。就像咱們參觀蠟像館,很多名人的蠟像很逼真,但他們沒有其他用途,只能用來滿足你和你的偶像合個影,其他什么干不了。我們要做機器人,是真的希望把它能夠在水中運動和其他一些功能學(xué)過來。

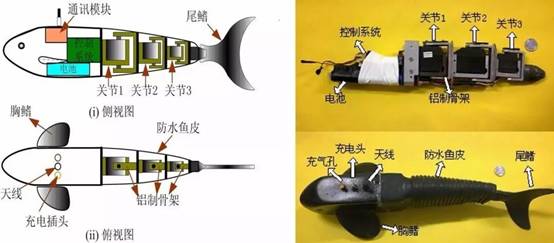

我們一開始以中華錦鯉為仿生對象做機器魚,最初我們也是刻意先追求它運動起來像魚,而不是說外觀像魚。我們挑了一條外觀非常漂亮的錦鯉,把它低溫速凍給凍硬了,趕緊拿三維掃描把它外觀的數(shù)據(jù)測下來,構(gòu)成數(shù)據(jù)模型。之后再用3D打印的技術(shù),把它們整個打印出來,這樣就做了一個仿生的殼體。

一開始我們在實驗室的小水池,頂多兩三米大,根本游不開,一些性能測不了。剛好我們比較幸運,北大有個未名湖,我們就把這個魚扔到未名湖里游一游。現(xiàn)在大家一般都會養(yǎng)個寵物,養(yǎng)了寵物要去遛的,那我們就去遛魚,去未名湖遛魚是我們實驗室的一個保留節(jié)目。

2012年,我們這個魚游到了北極。又過了兩年,我們的魚成功實現(xiàn)了南極的首航。遺憾的是這魚雖然是游了,但不是我親自帶著去的。這是國家科考的行動,是委托科考隊員把魚帶過去。所以說是我的機器魚代我去征服了世界的兩極。

仿箱鲀機器魚與側(cè)線感知

近幾年,我們主要研究箱鲀魚的仿生。箱鲀實際上分布非常廣泛,太平洋、印度洋、大西洋都有,它是在珊瑚礁這種很復(fù)雜的環(huán)境里生活。珊瑚礁枝枝叉叉很多,水流有時候很亂很急。但這魚很瀟灑,它通過胸鰭與尾鰭的配合,可以在這種復(fù)雜的環(huán)境下自由地游來游去,不會碰到自己、傷到自己,機動性非常好。箱鲀的骨骼是內(nèi)凹的,不是鼓著的。

箱鲀的英文名叫Box fish,盒子魚,因為它看著就像一個盒子。它的骨頭是硬的,把身體撐在那塊兒形成一個盒子。科學(xué)家研究指出,通過流體建模進行數(shù)值仿真、進行流體實驗,箱鲀這樣一種奇特的外觀確實有助于它在復(fù)雜的水環(huán)境下更穩(wěn)定。我們將來可以在里面裝很多人為的一些傳感器,或者執(zhí)行操作的東西,那就可以更便于應(yīng)用。因此我們認為它是最佳的仿生對象。

我們開發(fā)完成的樣機有一對獨立驅(qū)動的胸鰭和擺動的尾鰭,胸鰭和尾鰭相互配合讓機器魚可以像真魚一樣游動。我們的仿生魚可以前進、后退、上升、下降,我們接下來要實現(xiàn)前滾翻、后滾翻、側(cè)滾,通過胸鰭和尾鰭的相互配合來實現(xiàn)一些復(fù)雜的動作。這樣的話,將來到水下執(zhí)行任務(wù)的時候,機器魚就可以在復(fù)雜的環(huán)境中靈活的運動。

魚類有一個特殊的器官,叫側(cè)線系統(tǒng)。就在側(cè)面以及它的面部分布著一些組織器官,這些組織器官專門對水流產(chǎn)生感覺。有這個感覺之后,它作用很大,不光是能感覺水流的變化,甚至能夠感覺到障礙物,感覺到敵人,感覺到食物。側(cè)線系統(tǒng)就是它們的獨門秘笈。

我們就想,如果機器魚也有這個技術(shù)那多好,所以我們在機器魚上集成了壓傳陣列,根據(jù)側(cè)線系統(tǒng)在面部和身體兩側(cè)各安裝三個壓傳。現(xiàn)在我們能夠通過壓傳道把魚跟水流相對的方向、魚相對的流速測出來。我們還想讓仿生魚通過側(cè)線系統(tǒng)來感知與伙伴的位置關(guān)系,如果我們在前面擺一條機器魚,它的擺動會產(chǎn)生一些渦,后面的魚就能感受到它和前面這條魚的相對的前后距離、左右距離,這樣的話我們也能夠做到這種仿真感知的能力。有助于維持魚群的群體不變性,保持兩條魚位置關(guān)系的穩(wěn)定。我們希望把側(cè)線系統(tǒng)與之前的的運動功能結(jié)合起來形成閉環(huán)反饋,使仿生魚既能運動又能感知環(huán)境。

通信組網(wǎng)與機器魚應(yīng)用

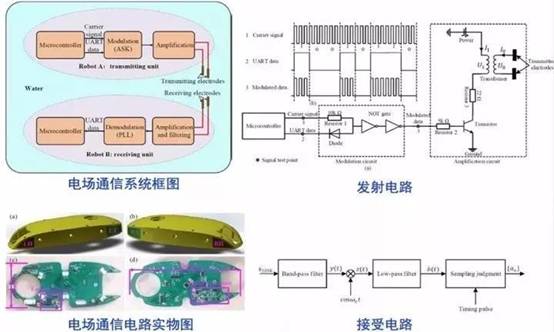

仿生魚在水下還要面對通信問題,機器魚群需要伙伴之間進行溝通。水下通信一直是限制水下機器應(yīng)用的一個很大的瓶頸,所以人們也開始嘗試一些傳統(tǒng)的比如光通信、聲納通信,但是效果都不是很理想。能不能有新的方式來實現(xiàn)近距離通信?啟發(fā)來自生物界,我們找到一種弱電魚,可以調(diào)整身體的機能,讓自己身體形成一個電場,這個電場是變化的,可以把信號加載上去來傳遞給它的伙伴。

我們能不能賦予機器魚這個功能呢?所以我們也給機器魚設(shè)計了產(chǎn)生電場的電路。我們開始建立模型并進行理論分析,設(shè)計相應(yīng)的電路系統(tǒng),給仿生魚安裝發(fā)射電極和接收電極,最終成功實現(xiàn)了仿生機器魚的新水下通信方式。

那機器魚到底都有什么可應(yīng)用的呢?其實這個回答是很顯然的,我們舉幾個典型的例子:

例如,水下資源勘探或者水下科學(xué)考察。我們都看到過這樣的新聞,潛水員去一個水庫進行水下考古,結(jié)果不幸遇難了,失蹤之后就一直找不到。這就是一個問題,你派人下去,水火無情,可能就有危險。以后我們不用人下去,派機器魚下去就行了,我們帶著相應(yīng)的設(shè)備,把相應(yīng)的信號采上來就可以了。

再比如,大家都喜歡吃各種各樣的海鮮,吃是很好吃,但得之不易。像海參,它就是潛水員穿著很簡陋的潛水服,拿著個網(wǎng)兜,潛到幾十米的又冷又黑的水下迅速撿一些上來。不光是當(dāng)時難受,這些人之后會得職業(yè)病,終身受罪。所以國家自然基金委舉辦完成了水下抓取比賽項目,也是希望我們派機器人下去,來代替這些人,解放這些人。還有不得不提的,就是軍事方面應(yīng)用。因為魚的隱蔽性高,以后設(shè)計一個機器偵查魚,悄悄游到岸邊,可以進行偵查而不被發(fā)現(xiàn)。

所以這個應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,如果將來這個技術(shù)成熟了,以后整個大洋里,除了有真的各種各樣的魚、海洋生物,也會有我們的機器魚、機器海豚、機器水母等仿生機器人。

從個體仿生到群體仿生

我們研究的基本思想就是向大自然學(xué)習(xí),以大自然為老師,對于一些比較好的生物特性,我們可以嘗試用于仿生機器人。個體仿生主要是實現(xiàn)高機動性、高效率的運動,通過通信組網(wǎng)我們可以實現(xiàn)群體仿生。

這是國外水下攝影大展的獲獎作品,這些魚為什么有這樣的行為?這并不是因為好玩或是娛樂,唯一的目的是在惡劣、有限的資源環(huán)境下生存下去。很多計算機專業(yè)的可能都知道粒子群優(yōu)化算法,而在生物界,通過群體的方式讓整個種群延續(xù)下去這種行為是一個很值得研究的問題,即群體智能。群體智能也是人工智能很重要的研究分支,生物界那些個體能力很弱的群體智能很值得研究。所以我還是想強調(diào)不僅要關(guān)注個體仿生也要關(guān)注群體仿生。

不光是單個魚可以做我們的老師,整個魚群也可以給我們啟發(fā),也可以做我們的老師。這就促使我由原來的“個體仿生”進化到“群體仿生”。也就是說我們從單個魚怎么游得好,感知得好,通信得好,還可以讓一群魚游得好。

魚群有些特點:首先,這種形成魚群的魚,它的個體肯定很弱小,智商很低,能力很有限。其次,這一群魚在一起游,其實沒有一個統(tǒng)一的管理者或者領(lǐng)導(dǎo),它們就是自發(fā)地就這么游了。我們可以想象一下,假設(shè)你突然讓其中一條魚消失,你會發(fā)現(xiàn)這個魚群根本不知道這條魚沒了。另外,這些魚群小的幾十條,大的可能幾千條上萬條。但是每條魚它不用很累,不用知道其他魚的狀況。假如你是一條魚,咱們一群魚團簇著,如果把其他的信息都告訴你,你其實也處理不了。換成魚群,每條魚只關(guān)心周圍的情況,鄰居的情況,然后根據(jù)這些情況做出決策,整體仿佛就擁有了群體智能。

所謂群體智能就是說個體智能很低,但是它們通過相互協(xié)作,從整體層面上能迸發(fā)出很強的能力。這種智能也值得我們學(xué)習(xí),值得我們研究。

我們在北大未名湖測試過我們的仿生魚,當(dāng)機器魚在水里游時,真魚會被吸引跟在后面,機器魚對真魚的活動產(chǎn)生了影響。這是一個很有意思的現(xiàn)象,將來或許可以研究用仿生機器人去影響自然界,構(gòu)成一種機器和生命的混合系統(tǒng),達到一種道法自然的境界。

所謂道法自然是什么意思呢?本身自然除了存在這些客觀的物質(zhì)之外,它還有背后演化的客觀規(guī)律。我們?nèi)ダ米匀坏臅r候,希望能夠更接近自然的規(guī)律去影響它、利用它。比如現(xiàn)在咱們抓魚,一網(wǎng)下去,管它什么魚呢,撈完再說。以后我們可以不再這么捕了,我派機器金槍魚下去,專門把金槍魚引到一個地方,我們就抓這些魚,那多好。

我個人也有一個小夢想,很多人可能看過海洋館的動物表演,我們看得很開心,但是你想沒想過,這些動物開不開心?有些研究者發(fā)現(xiàn),這些動物由于經(jīng)常表演得了憂郁癥,甚至自殺了。我們憑什么把快樂建立在動物的痛苦之上?所以我的小夢想就是,將來我們?nèi)パ邪l(fā)很多這種機器動物代替它們,把它們放歸自然。現(xiàn)在不知道能不能實現(xiàn),但我會盡力。

人物寄語

謝廣明:人工智能技術(shù)發(fā)展非常快,有些進展超乎想象,但距離我們美好的生活愿景還差得遠,需要我們共同努力加速人工智能的進步,一起創(chuàng)造美好未來!同時,人工智能的教育和人才培養(yǎng)非常關(guān)鍵,一定要從青少年抓起!

南京合越智能,增強智造,增強感知,增強交互!

業(yè)務(wù)合作

(我們會第一時間與您聯(lián)系)網(wǎng)站導(dǎo)航

聯(lián)系方式

- 微信:13815863530(手機同號)

- QQ:38260484

- 3XMaker@163.com