熱門資訊

藝術(shù)與科技的互動,從“藝術(shù)機器人”說起

來源:3XMaker 發(fā)布時間:2018年09月19日藝術(shù)與科技的互動,從“藝術(shù)機器人”說起

21世紀(jì),人類進(jìn)入以數(shù)字技術(shù)、人工智能技術(shù)、生物基因技術(shù)等為主要特征的技術(shù)時代。科技與藝術(shù)的互動融合成為不可阻擋的潮流。科技成為當(dāng)代藝術(shù)創(chuàng)作無法回避的重要因素,對藝術(shù)形態(tài)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,帶來了一系列顯著的改變。這種影響不僅涉及創(chuàng)作技法、創(chuàng)作材料以及媒介,也涉及藝術(shù)觀念。可以說,這些改變具有劃時代的意義,可以與藝術(shù)史上那些偉大的發(fā)展時期相媲美。

近日在法國大皇宮國家藝?yán)?/span>(Galeries Nationales du Grand Palais)開幕的“藝術(shù)家與機器人”(Artistes & Robots)展覽讓我們得以管中窺豹。這個展覽將機器人、計算機生成和算法的藝術(shù)融合在一起。和那些單純炫耀技術(shù)手段的展覽不同的是,大皇宮本次展覽所選擇的科技藝術(shù)品具有很高的藝術(shù)價值,代表了當(dāng)下那些不僅利用最新技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)作,同時針對技術(shù)對人類社會的影響進(jìn)行積極討論的、最杰出的科技藝術(shù)家的作品。這些藝術(shù)家所使用的高科技工具,給我們提供了一個新的契機,讓我們得以重新評估科技給藝術(shù)家的創(chuàng)作帶來的影響。

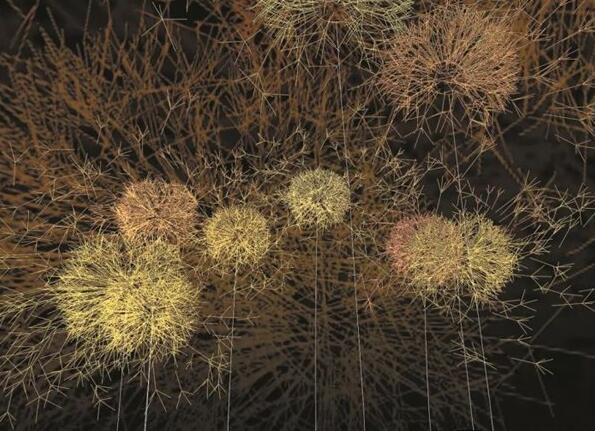

埃德蒙德·庫紹、米歇爾·布列特 蒲公英 數(shù)字影像 2006年 圖片:大皇宮國家藝?yán)?/span>

顯然策展人對展覽的參觀順序進(jìn)行了精心安排。三個展區(qū)的展品布置呈現(xiàn)出“以人為本”的邏輯順序,并完美地詮釋了展覽標(biāo)題中“機器人”的含義。展覽的第一部分包含了數(shù)個擬人化的機器人。它們擁有身體和四肢,并使用手臂來進(jìn)行繪畫或雕刻創(chuàng)作。然而這些可移動的“肢體”,仍然顯得死板而滑稽,根本無法與人類甚至動物的動作協(xié)調(diào)性相提并論。第二展區(qū)中的“機器人”,則不再擁有可見的擬人形態(tài),它們存在于芯片之中,卻可以創(chuàng)作出藝術(shù)品的形狀及動態(tài),并且擁有與公眾交互的能力。而第三部分,是整個展覽中最令人感到不安的。這個部分讓我們看到,人工智能擁有驚人的知識和能力,超越了人類身體的限制。

藝術(shù)家們利用機器人來創(chuàng)作傳統(tǒng)藝術(shù)所不能及的藝術(shù)品,這在人工智能出現(xiàn)以前的現(xiàn)代藝術(shù)史上,并非是新奇的事。早在1956年,匈牙利裔法國藝術(shù)家尼古拉斯·舍弗爾(Nicolas Sch?ffer)即造出了能夠創(chuàng)作藝術(shù)的“CYSP 1”型機器人,而瑞士先鋒藝術(shù)家讓·丁格力(Jean Tinguely)同樣在1959年就創(chuàng)作了《參與-自動機器》(Méta-matic),讓機器人在畫布上作畫,并在同年的首屆巴黎雙年展上引起熱議。2016年村上隆的作品《機器人羅漢》也是人們非常容易聯(lián)想到的同類作品。可以說,藝術(shù)家們探索“機器人”的歷史,已經(jīng)超過了半個世紀(jì)。

尼古拉斯·舍弗爾 CYSP1 裝置 1956年 圖片:maddox art

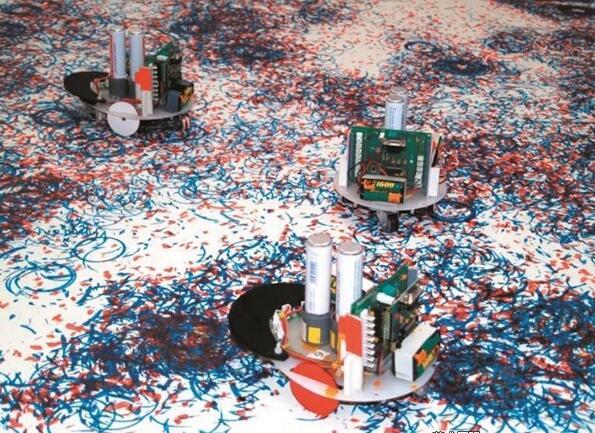

“藝術(shù)家與機器人”展覽,集中呈現(xiàn)了日益進(jìn)步的機器人技術(shù)給藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)域帶來的新體驗。在一個更加智能化的社會中,藝術(shù)家們探索了包括人工智能在內(nèi)的新技術(shù),這些探索毫無疑問改變了藝術(shù)創(chuàng)作、展示、傳播和保存的模式。40位藝術(shù)家的作品,營造了一個身臨其境感受數(shù)字互動藝術(shù)的場景,不但拓展了我們身體的感官體驗,同時也顛覆了我們的空間和時間觀念。另外,越來越復(fù)雜的軟件和代碼已經(jīng)賦予了機器越來越多的自發(fā)性創(chuàng)作,包括無限的表現(xiàn)形式,以及與觀眾的各種互動性活動。“藝術(shù)家與機器人”展覽,就系統(tǒng)地詮釋了互動概念的誕生和發(fā)展。

萊奧內(nèi)爾·穆拉 機器人的藝術(shù) 2017年 圖片:藝術(shù)家

什么是互動?當(dāng)觀眾沉浸在互動裝置之中時會發(fā)生什么?巴西藝術(shù)家拉奎爾·科根(Raquel Kogan)的作品《反思2號》(Reflection#2),對這些問題的答案進(jìn)行了不懈的追尋。展覽強調(diào)了藝術(shù)與觀眾的互動,在大多數(shù)情況下,觀眾可以用身體、動作、聲音或者呼吸來改變展品的形態(tài)。無數(shù)的數(shù)字在地面和墻面上的投影,給觀眾帶來了身體和情緒上的強烈觸動。這些數(shù)字移動的速度,不僅可以通過觀眾手動修改,也受現(xiàn)場的傳感器控制,觀眾人數(shù)越多就越快。可見,科技的運用改變了觀眾與投影間的關(guān)系,也改變了展廳中每個人的感知——即對個人身份、距離和世界觀的反思。

除了這些精彩的互動裝置,一些真正意義上擬人的機器人甚至“取代”了藝術(shù)家的角色。來自倫敦的法國藝術(shù)家帕特里克·特瑞塞特(Partrick Tresset)就在展覽中展示了他研究多年的繪畫機器人“保羅”。保羅利用攝像頭“觀察”寫生對象,再用靈活無比的機械手臂迅速完成素描作品。和人類畫家不同的是,這臺機器人幾乎不會犯錯,甚至可以根據(jù)其主人的指令創(chuàng)作出超寫實、印象派或者表現(xiàn)主義風(fēng)格的作品。

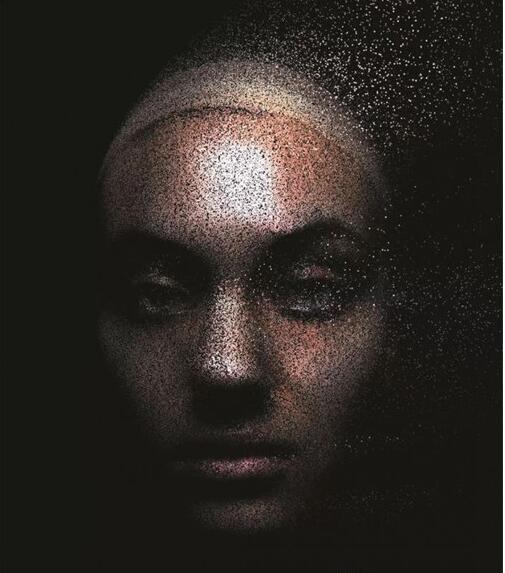

凱瑟琳·伊凱姆、路易斯·弗雷利 點陣肖像 2017年 圖片:大皇宮國家藝?yán)?/span>

由此可見,21世紀(jì)的藝術(shù)將更加“科技”化,正如今天的藝術(shù)家總是不斷使用新材料、新技術(shù),但對藝術(shù)家來說,科學(xué)技術(shù)的發(fā)展所提供的不僅僅是多樣化的材料和科技化的創(chuàng)作手段,更是觀念的改變。同時,這些作品給觀者帶來的感受卻絕不僅限于藝術(shù)的形式感或者審美性,它們很有可能讓觀者產(chǎn)生這樣的擔(dān)憂:雖然人工智能可以幫助人類在眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)前所未有的突破,但它也可能超越人類,反過來控制甚至奴役人類。事實上,自1951年以來,數(shù)學(xué)家圖靈就已經(jīng)懷疑計算機是否有獨立思考的可能。今天,頗具爭議的超人主義先驅(qū)雷·庫茲韋爾(Ray Kurzweil)甚至預(yù)測在不久的將來會出現(xiàn)絕對形式的人工智能。

彼得·科格勒 維度 計算機生成影像裝置 2018年

科技主導(dǎo)下的21世紀(jì),科技與藝術(shù)的互動融合是不可阻擋的趨勢。科技對藝術(shù)形態(tài)產(chǎn)生了深刻影響,涵蓋藝術(shù)生產(chǎn)系統(tǒng)中藝術(shù)生產(chǎn)主體、生產(chǎn)方式、產(chǎn)品形態(tài)、評價體系等各個方面。當(dāng)我們討論科技與藝術(shù)的關(guān)系時,我們不能單看到科技發(fā)展所帶來的藝術(shù)媒材的突破,也不能簡單地將科學(xué)對藝術(shù)的影響視為對藝術(shù)的促進(jìn),我們應(yīng)當(dāng)思考這些變化是否改變了我們原有的對藝術(shù)本質(zhì)的理解,也應(yīng)該思索在科技面前,藝術(shù)如何保持自身的身份與價值。對藝術(shù)身份與價值的思考,實際上暗含著時代的疑惑,即對科技可能帶來的未來不確定性的疑惑。

南京合越智能,增強智造,增強感知,增強交互!

業(yè)務(wù)合作

(我們會第一時間與您聯(lián)系)網(wǎng)站導(dǎo)航

聯(lián)系方式

- 微信:13815863530(手機同號)

- QQ:38260484

- 3XMaker@163.com