熱門資訊

川大研發出佩戴式“人工腎”!隨身做透析,后年有望量產!

來源:3XMaker 發布時間:2018年12月16日川大研發出佩戴式“人工腎”!隨身做透析,后年有望量產!

導語

“一開始就要打通基礎研究與產業的‘最后一公里’。”

本文來自川報觀察網

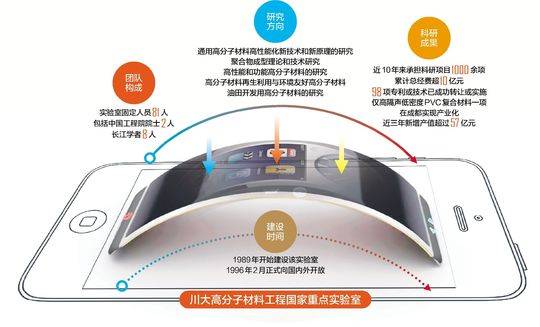

打造具有國際競爭力的制造業,材料科學很關鍵。在四川,有這樣一群人,在國際材料科學界“領跑”,他們的科研成果應用到人們的日常生活中,讓我們的衣食住行變得更方便。他們就是四川大學高分子材料工程國家重點實驗室的科研人員。

川報觀察記者 王丹

實驗室里的“最前沿”

高分子材料改變衣食住行

透析機可佩戴在身 再生皮膚可3D打印

四川大學高分子材料工程國家重點實驗室在一棟回字形的樸素大樓,一進校門就能看到,上世紀八九十年代的建筑風格,已顯陳舊。

這棟樓里分布有100多套大型儀器設備,價值人民幣上億元。實驗室副主任張熙帶著記者穿過走廊,推開角落處一扇門,開燈,可見展廳里陳列的高分子材料和設備。

實驗室近10年已發表SCI論文3800余篇,列世界高校高分子學科第一。國際首創膠乳法制備石墨烯橡膠納米復合材料及輪胎、攻克鋰電池隔膜制備關鍵技術并打破國外壟斷建成中國第一條規模生產線、首個國產人工腎血液透析器……這些科技成果,實現產業化后,榮譽就成為陳列內容,科學家們則投身新的研究項目。

在這里任意推開一間實驗室大門,都能感受到高分子材料新技術將改變我們的生活——

趙長生教授負責的項目,為尿毒癥患者帶來生機。截至2016年底,全國累計242萬人診斷出終末期腎病,其中99%需血液透析延續生命。血液透析器是連接在透析機上使用的一次性產品,“以前,國內沒有自主研發的血液透析器,國外產品要1380元。國產化后,國外產品降價到200多元。”趙長生團隊的新目標是佩戴式“人工腎”。常規透析機有書柜大小,透析每周3次,每次長達4小時。佩戴式人工腎采用新材料及微型化技術,尺寸和重量大減,能像腰帶一樣穿在身上,患者使用時可以正常工作和娛樂。此項目有望在2020年實現產業化。

郭少云教授和吳宏教授正在研究“層疊”的魔法。他們自主研發了世界第一臺萬層級高分子微納層疊共擠出裝置,可以把1毫米厚度的材料內分為3萬層,每一層的厚度達到納米級別。這種新材料看起來像普通地板膠,但鋪到高鐵車廂上可以隔音、阻燃、減輕重量。這項技術已出口應用到美國、馬來西亞、埃及等多國軌道交通中。還有防輻射、隱身屏蔽、高溫密封等不同功能的層疊材料會陸續面世。

夏和生教授的團隊則忙于硅橡膠3D打印的產業化推進。過去,3D打印一般使用塑料或者金屬,硅橡膠材料難以打印。夏和生團隊與意大利專家合作,在世界上首次實現了硅橡膠的選擇性激光燒結3D打印。在掃描儀上測量皮膚燒傷損傷面積,量身定做一張3D打印的硅橡膠材料“人工皮膚”,兩小時內成形,看起來跟真實皮膚一樣,還能促進皮膚組織再生。硅橡膠等柔性材料將用于定制可穿戴設備、人造器官等更多領域。

和科學家聊聊

項目不差錢的秘密:與產業界密切合作

“你一定要采訪一下張新星啊,他是我們這里最能侃的專家!”幾名年輕博士集體向記者推薦他們心中的代言人——實驗室最年輕的教授、博士生導師,出生于1982年的張新星。

其實,高分子材料實驗室的張熙等多位科學家都很能侃,說起科研成果深入淺出。

“我們在企業泡習慣了,上到世界500強下到鄉鎮企業,都要經常打交道。”張新星笑言,自己是做廢棄材料環保回收的,說話就特別注意“接地氣”。成本、市場、應用,是他嘴里的高頻詞。

張新星時常到江蘇出差,一去就是一個月,幾乎成了企業的編外人員,蹲在企業現場解決問題,忙起來就吃個盒飯。

這個實驗室,校企合作是常態,故成果轉化很多,科研項目大多“不差錢”。

趙長生團隊的佩戴式“人工腎”項目啟動之初,就與成都歐賽醫療器械有限公司、華西醫院等緊密合作,成都歐賽的高級會計師還被列為項目專家組成員。一邊研發,一邊算“市場賬”。

“一開始就要打通基礎研究與產業的‘最后一公里’。”張熙說,實驗室重視與產業界合作,先后與中石油、中石化等大企業聯辦了8個聯合研究室,企業急需解決的技術問題,有強大顧問團可倚靠,實驗室的科研也可以在雛形階段就進入企業的視線。

實驗室走出四川,在福建、無錫、南京等省市建立了聯合研究平臺。外地政府和企業出資建立研究所,并給實驗室一定經費。實驗室則派出專人常駐。“在許多地方政府搭建的研究所、交流會等平臺上,我們的教授都很活躍。企業家兜里都是聰明錢,只要嗅到機會,就會主動要求合作。”張新星說,好產品自己會說話。一些合作過的企業,還會把實驗室科學家介紹給其他企業。

4月24日,川大高分子材料工程國家重點實驗室的助理王杰在測試儀器。楊樹 攝(視覺四川)

一種困惑

科學家的工作該怎樣考核

“吳宏們”也有自己的煩惱。他們要考核KPI(關鍵績效指標),這將決定獎金、工作量計分、職稱晉升。

“科學家的工分應該怎么打?相對論也不是計劃出來的。原創性研究需要時間和空間,希望不要對科研人員過于擠壓。”吳宏曾留學于美國密西西比大學,并在日本秋田大學擔任客座研究員。他認為,我國對基礎研究的考核過于指標化。

發表論文,是科研考核的一項重要指標。在張熙看來,目前的導向有些“唯SCI”,論文數量多了,實力未必強。

張熙的微信朋友圈轉發了教育部科技發展中心主任李志民的文章:“評價高低最重要的是論文本身質量,而不是僅看作為載體的紙質刊物的高低……學術會議報告、小型研討會、網絡發布研究階段性成果交流等也可以作為其他發表渠道。”

張新星曾經擔任過波蘭國家自然科學基金的項目外聘專家。“既然海外的項目可以邀請我們中國人評估,中國的科研項目為什么不能也邀請外國專家呢?”讓外部力量參與科研評價,可以使評價機制更加多元,更加公平,減少學術不端行為。

他山之石

美國:終身教授請國際同行來評

美國科研績效的評價主要設置三道關。第一道關是“同行評估”。評審終身教授,一般由校評審委員會請20位具有國際水準并且與候選人無利害關系的同行專家對候選人的論文和專著進行匿名評審,并寫出書面鑒定意見。

第二道關是“引用分析”,用文章或研究成果被引用的次數來分析其產出質量。

第三道關是“成果計數”,通常采用對出版物直接加總和使用加權法計算,計算教師獲得的科研成果的數量。

在美國,學術成果發表的數量不但基本上決定一個教師的報酬,而且在很大程度上決定大學的聲望、地位和影響。

德國:發論文或拿項目沒有獎勵

德國公立大學、公立研究所的科研人員都是固定工資,科研人員個人不會因為多發論文或者拿到了大的科研項目而獲得額外的經濟收益。永久職位教授一般情況下高出當地平均工資兩倍以上,教授沒有后顧之憂,不用靠拉項目、發論文來養家糊口。

但教授們并非沒有壓力。以德國科研機構的主力軍馬普所為例,如果工作組從事的科研不是世界前沿或者說不是前瞻性科學問題,會被直接關閉,將科研人員遣散或分流。如果教授連續多年沒有像樣的科研成果,將吸引不到好學生,現有博士生在科學圈就業也受負面影響。

南京合越智能,增強智造,增強感知,增強交互!

業務合作

(我們會第一時間與您聯系)聯系方式

- 微信:13815863530(手機同號)

- QQ:38260484

- 3XMaker@163.com